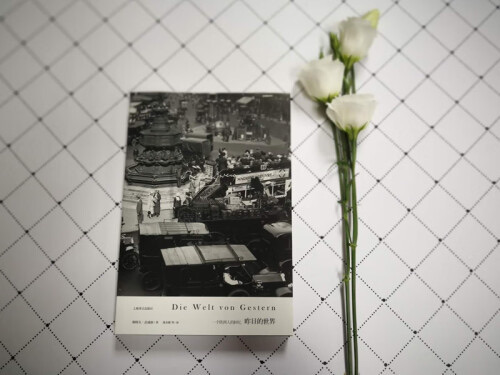

简介:《昨日的世界:一个欧洲人的回忆》(Die Welt von Gestern)是一部奥地利作家斯蒂芬・茨威格的自传体文学作品。这本书写成于1939年至1941年间,是茨威格临终前被流放的最后几年里完成的。在茨威格离世以后,1942年,该书才得以在斯德哥尔摩面世。 在这部作品里,茨威格叙述了生平所经历的欧洲重大历史事件,并通过文字刻画了时代的氛围和大众的心态。 作者以饱满真挚的感情、平实顺畅的文字叙述了他所认识的特定时期的各种人物,他亲身经历的社会政治事件,他对那个动荡不安的时代的感受,记录了当时欧洲从一战前夜到二战欧洲危局的社会现实,批露了世界文化名人鲜为人知的生活轶事,同时穿插了作者各种细腻的心迹。 故事以叙述19世纪末生于维也纳的年轻犹太艺术家开始,跨越世纪之交,直至第二次世界大战。叙述故事的同时,作者穿插了许多名人轶事,以第一人称的表述,赢取读者的亲切感。作品尝试以客观的心态描述当年欧洲的文化艺术,并通过“我”的看法呈现给读者。【粉丝网】关于在这部作品里,茨威格在多大程度上展现了自己的一生,仍存在争议。

全部语录:

1、 这种由于供暖过度,堆满什物,从不通风的房间里发出的气味,先是沾在人们的衣服上,然后便沾染在他们的灵魂上了。 —— 斯蒂芬·茨威格《昨日的世界》

2、 无论怎样,我还是不愿意完全否定年轻时的信念:无论怎样,这世界还是会变好起来。哪怕我们身处这残忍暴行的深渊,带着黯然而破碎的灵魂几乎像盲人一样来回摸索,我仍然不断地抬起头去看那些往昔的星辰,它们曾经照耀了我的童年。 —— 斯蒂芬·茨威格《昨日的世界》

3、 谁表示怀疑,他们就妨碍了他们的爱国主义事业,谁提出警告,他们就嘲笑他是悲观主义者,谁反对战争,谁就会被打成叛徒。时代几经变迁,但总是这一帮子人,他们把谨慎的人称为胆小鬼,把有人性的人称为软弱的人。 —— 斯蒂芬·茨威格《昨日的世界》

4、 我们今天在惊恐的深渊之中,我也会一而再地抬头仰望那些旧日的星辰。 —— 茨威格《昨日的世界》

5、 Art can bring us consolation as individuals, but it is powerless against reality. 艺术可以给个人带来安慰,但对现实却无能为力。 —— 茨威格《昨日的世界》

6、 因此,当年的人们充当了战争的牺牲品,他们脖子上佩戴着花环,钢盔上还绕着橡树叶,喝得醉醺醺的,欢呼着走向自己的葬身之地。 —— 斯蒂芬·茨威格《昨日的世界》

7、 我们每个人都是这些巨大转变的见证人,都是迫不得已变成了见证人。对我们这代人来说,我们不存在任何逃避,不能像我们先辈那样置身事外;由于时间同步的新机制,我们始终和时代戚戚相关。 —— 茨威格《昨日的世界》

8、 他们热情蓬勃、充满朝气、漫不经心、无忧无虑,他们享受着这一切,享受着自己的青春。 —— 斯蒂芬·茨威格《昨日的世界》

9、 我自己的任何不幸似乎也没有像这座城市所受到的侮辱那样使我如此震颤和沮丧,因为没有一座城市有像巴黎这样具备一种天赋的本领:能使任何一个与她接近的人感到欢欣。 —— 茨威格《昨日的世界》

10、 但是,把偶然的事件和命运等同起来,仅仅是青年时代最初几年的事。后来我知道,一个人的生活道路原来是由内在因素决定的;看来,我们的道路常常偏离我们的愿望,而且非常莫名其妙和没有道理,但它最终还是会把我们引向我们自己看不见的目标。 —— 茨威格《昨日的世界》

11、 不过话又说回来:要想了解到一个国家的人民或者一座城市最关键和最隐秘之处,绝不是通过书本,也绝不是通过整天四处游逛本身,而是始终只能通过和这个国家的最优秀人物之间的友谊。唯有和这个国家活着的人们在思想上建立友谊,方能从中了解到这个国家的人民和他们生活的土地之间的真正联系;从外部观察到的一切往往是一幅不真实的粗略图像。 —— 茨威格《昨日的世界》

12、 命运之手随时随地地会把我们攫住,把我们拽入到它永不满足的戏弄中。 —— 茨威格《昨日的世界》

13、 因为我在那一小时内看到了一切伟大艺术的永恒的秘密,即看到了世间任何一种艺术创作的诀窍:全神贯注,不仅思想高度集中,而且要集中全身精力;每一个艺术家都得把自己置之度外,忘却周围整个世界。 —— 茨威格《昨日的世界》

14、 我们每个人都是这些巨大转变的见证人,都是迫不得已变成了见证人。由于时间同步的新机制,我们始终和时代休戚相关。 —— 茨威格《昨日的世界》

15、 “早先,人只有一个躯体和一个灵魂,今天还得外加一个护照,不然,他就不能象人一样被对待。” —— 茨威格《昨日的世界》

16、 不过,也正因为如此,我今天不时以一种暗自忧虑的心情问自己:在我们今天这样的时代,在我们今天这样一种新的生活方式之中(这种新的生活方式扼杀了人的各种内在的专心致志,就像一场森林大火把动物驱赶出自己最隐蔽的窝一样),难道还会有那样一群全心全意献身于抒情诗艺的人吗? —— 茨威格《昨日的世界》